Este post apresenta uma versão adaptada do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Descritiva associada à caracterização dos perfis socioeconômico e de saúde num grupo de famílias de Borba, município ribeirinho amazônico”, desenvolvido por Cristiano Góes do Nascimento, médico residente em Pediatria pela Universidade Estadual do Amazonas, e Dra. Ana Luísa Opromolla Pacheco, médica pediatra, infectologista e docente do mesmo programa.

O trabalho integra o projeto “Determinantes de Saúde Materno-Infantil em populações ribeirinhas e rurais de Borba” e buscou descrever os estímulos na primeira infância e os contextos socioeconômico e de saúde de famílias residentes em comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas do município de Borba, no Amazonas.

A seguir, o conteúdo é apresentado com base fiel ao material original, organizado para facilitar a leitura e a compreensão no formato de blog.

1. Introdução

A Primeira Infância corresponde ao período de 0 a 06 anos de idade, fase em que ocorre o desenvolvimento de estruturas cerebrais e de habilidades complexas que serão a base para aquisição de novos conhecimentos e de inter-relações desses indivíduos.1 No Brasil, crianças nessa faixa etária correspondem a uma parcela de 11% da população, sendo que no Amazonas, nas comunidades rurais/ribeirinhas, esse número sobe para 30%

O Desenvolvimento Infantil relaciona-se com mudanças ordenadas nas esferas neurológica, cognitiva, comportamental e estrutural do início ao fim da vida. E na primeira infância isso ocorre com maior intensidade. Sabe-se, hoje, que o ambiente fornece estímulos capazes de potencializar ou retardar esse processo.

Um fenômeno complexo que ganha contribuições científicas da Neurociência, Epigenética, Ciências Sociais e outras áreas de estudo

Estímulo, no sentido figurado, é algo capaz de iniciar ou aumentar a atividade física ou mental – um impulso. Pela fisiologia, é uma atitude ou intervenção que gera resposta num órgão ou em parte dele. Na psicologia, ele é expresso por qualquer modificação percebida por um sujeito com carga energética suficiente para desencadear uma reação

Os primeiros anos formam o alicerce para o progresso saudável da criança em suas dimensões cognitiva, psíquica, social e moral. As conexões estabelecidas entre a criança e seu mundo e os estímulos que ela recebe contribuem para que sejam adquiridas ou não vivências que impulsionem esse desenvolvimento.

O interior do Estado do Amazonas têm sua singularidade nas cidades de pequeno porte, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), na qual os traços culturais são marcantes: crenças, costumes e linguagem.6 Estudos em comunidades no interior da Amazônia evidenciam a precariedade do acesso à saúde de crianças menores de 06 anos, o que leva a uma preocupação pertinente ao adequado desenvolvimento na Primeira Infância.

A cidade de Borba foi a primeira no interior do Estado a aderir ao Pacto pela Saúde, uma ferramenta para consolidar o SUS e garantir seus princípios e diretrizes.8 O município é pioneiro em diversas melhorias no Sistema de Saúde, mas, a população ainda enfrenta barreiras de acesso, como a peculiaridade do transporte, habitualmente fluvial que sofre influência da sazonalidade das cheias e secas do rio, isolando algumas vezes comunidades inteiras.

Neste contexto, o objetivo deste estudo é descrever os estímulos na primeira infância (brincar, cantar, contar histórias, bater e gritar) e caracterizar o perfil socioeconômico e de saúde num grupo de famílias de Borba/AM.

2. Metodologia

Este é um estudo descritivo de caráter quantitativo realizado com famílias das comunidades ribeirinha, rural e urbana de Borba/AM no período de 15 a 19 de fevereiro de 2016.

A amostra foi obtida por acessibilidade e conveniência. Esse tipo de amostragem obtém os elementos que estão disponíveis ao acesso do pesquisador e é utilizada sobretudo em estudos exploratórios.

Esta qualidade de recrutamento foi aventada ao considerar o pioneirismo desta pesquisa no tema Primeira Infância no interior do Estado do Amazonas e as dificuldades enfrentadas para obtenção dos dados em campo.

Foram selecionadas as comunidades ribeirinhas de acordo com a possibilidade de acesso e número de moradores. As comunidades rurais foram aquelas não pertencentes aos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). E para a região urbana escolheu-se aquela com maior dificuldade de acesso.

Um grupo de profissionais da área de saúde, da pedagogia e do saneamento desenvolveram um instrumento para o projeto intitulado “Determinantes de Saúde Materno-Infantil em populações ribeirinhas e rurais de Borba” contendo 61 quesitos, objetivos e subjetivos diretos. O questionário avalia: água; saneamento básico; lixo; segurança alimentar; acompanhamento da saúde infantil; e acompanhamento da saúde da gestante.

Este presente recorte utilizou apenas 19 destes quesitos. E a fim de definir um Indicador de Comportamento, baseado nos estímulos aos quais a criança era exposta, foi realizada padronização através de pontuações de 0 (pior observação) a 2 (melhor observação), conforme o esquema:

A.

O cuidador brinca com a criança? Sim (2) Não (0)

B.

O cuidador canta para a criança? Sim (2) Não (0)

C.

O cuidador conta histórias para a criança? Sim (2) Não (0)

D.

O cuidador bate na criança? Sim (0) Não (2)

E.

O cuidador grita com a criança? Sim (0) Não (2)

Assim, o Indicador de Comportamento se expressa por uma variação de 0 a 10, onde o pior resultado é expresso por 0 e o melhor por 10.

Os dados foram obtidos através de entrevista única e individualizada com o responsável maior de 18 anos presente no momento do recrutamento. Os entrevistadores foram capacitados para coleta de dados a fim de minimizar o viés de heterogeneidade.

Para preparação do banco de dados e análises estatísticas, utilizou-se o pacote estatístico IBM SPSS Statistics 21. As análises descritivas foram feitas utilizando-se os percentuais dos somatórios dos pontos de cada variável na dimensão comportamento. E para avaliação das médias dos percentuais nos diferentes tipos de comunidades foi utilizado o teste ANOVA.

Este projeto atende às recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas sob CAAE: 56356516.8.0000.5016 e aprovado segundo o parecer número 789.632 de 12 de Novembro de 2015.

3. Resultados

- 3.1 Descrição de amostra

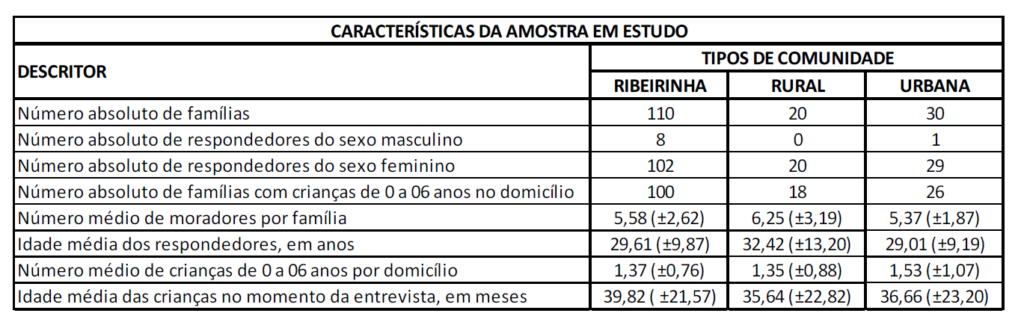

Tabela 1.

Características da amostra em estudo. (Fonte: os autores)

Durante o período de estudo, foram entrevistadas 160 famílias das quais 110 (68,7%) eram da área ribeirinha, 20 (12,5%) da rural e 30 (18,7%) da urbana. Em sua maioria, as mulheres foram as respondedoras do questionário aplicado pela equipe: 92,7% (N=102) na zona ribeirinha, 96,6% (N=29) na urbana e 100% (N=20) na rural. Quando questionado se haviam crianças menores de 06 anos no domicílio a maioria respondeu afirmativamente: 90,9% (N=100) nas famílias ribeirinhas, 90% (N=18) nas rurais e 86,6% (N=26) nas urbanas.

O número médio de moradores por família foi de 5,58 (±2,62) pessoas na área ribeirinha, 6,25 (±3,19) na rural e 5,37 (±1,87) na urbana. A média de idade dos respondedores, em anos, apresentou pequena variação por área: 29,61 (±9,87) na ribeirinha; 32,42 (±13,20) na rural e 29,01 (±9,19) na urbana. Cada área apresentou pouca variação quanto ao número médio de crianças na primeira infância por domicílio: 1,37 (±0,76) na área ribeirinha; 1,35 (±0,88) na rural; e 1,53 (±1,07) na urbana. No momento da entrevista a média de idade, em meses, das crianças ribeirinhas foi de 39,82 (±21.57), das rurais 35,64 (±22,82) e das urbanas 36,66 (±23,20).

- 3.2 Perfil de saúde

No que concerne o cadastro das famílias nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ao menos 50% das famílias estavam devidamente cadastradas nas três áreas, chegando ao percentil máximo de 70% (N=14) na região rural.

Acerca do acompanhamento das crianças por número de consultas com médico e/ou enfermeiro no último ano, as crianças ribeirinhas demonstraram prevalência de uma a 05 consultas (47%, N=65), porém 5% (N=7) não foram consultadas nos últimos 12 meses e 31% (N=43) não sabiam ou não responderam.

Na comunidade rural, manteve-se o padrão, com prevalência de 29% (N=8) das crianças com uma a 05 consultas no último ano e 7% (N=2) sem consulta, com destaque para 61% (N=17) que não sabiam ou não responderam. Na área urbana, 43% (N=20) das crianças compareceram de uma a 05 consultas, 13% (N=6) não foram consultadas e 33% (N=15) não sabiam ou não responderam.

Com relação ao preenchimento do Cartão da Criança, observou-se que nas três áreas houve predomínio do preenchimento parcial: ribeirinha com 60% (N=82); rural 64% (N=18); e urbana 79% (N=37). Mas também, ganha destaque mesmo em baixa razão, o achado de cartões não preenchidos: região ribeirinha com 4% (N=5); rural 7% (N=2); e urbana 4% (N=2).

Ademais, registrou-se uma frequência elevada do número de visitas de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para fins de acompanhar o desenvolvimento das crianças durante a primeira infância. Em todas as áreas eles fizeram visitas periódicas em mais de 95% dos domicílios, alcançando o percentil máximo de 97,6% (N=46) na área urbana.

- 3.3 Características socioeconômicas

No tocante ao vínculo com programas sociais, a maioria dos domicílios recebiam algum benefício financeiro do governo: 74,5% (N=82) das famílias ribeirinhas; 65% (N=13) das rurais; e 83,3% (N=25) das urbanas.

Em referência ao registro da criança por documento de certidão de nascimento, foi observado em 80,3% (N=110) das crianças ribeirinhas, 67,9% (N=19) das rurais e 72,3% (N=34) das urbanas.

A respeito do abastecimento de água para consumo, nas famílias ribeirinhas (79,1%; N=87) e rurais (90%; N=18) foi o poço ou nascente a forma mais comum. Nessas áreas não há água tratada, nem mesmo àquela fornecida pela Rede Geral de Distribuição. Na área urbana observou-se que a maneira mais frequente de abastecimento é a Rede Geral de Distribuição (56,6%; N=17).

Ao serem questionadas se possuíam lugar específico (sanitário ou buraco) para dejeções, 90% das famílias das três áreas – ribeirinha (N=99), rural (N=18) e urbana (N=27) – tiveram respostas afirmativas. Normalmente, essa estrutura situava-se dentro do domicílio nas áreas ribeirinha (45,5%; N=50) e urbana (56,7%; N=17); e fora da residência na rural (65%; N=13).

O lixo na região urbana teve como destino principal a coleta por lixeiro ou serviço de limpeza (93,3%; N=28). Em contrapartida, na rural predominou a queima do lixo (80%; N=16). E a ribeirinha apresentou prevalência discreta da coleta (56,4%; N = 62) sobre a queima do lixo (42,7%; N = 46), mas com valores próximos.

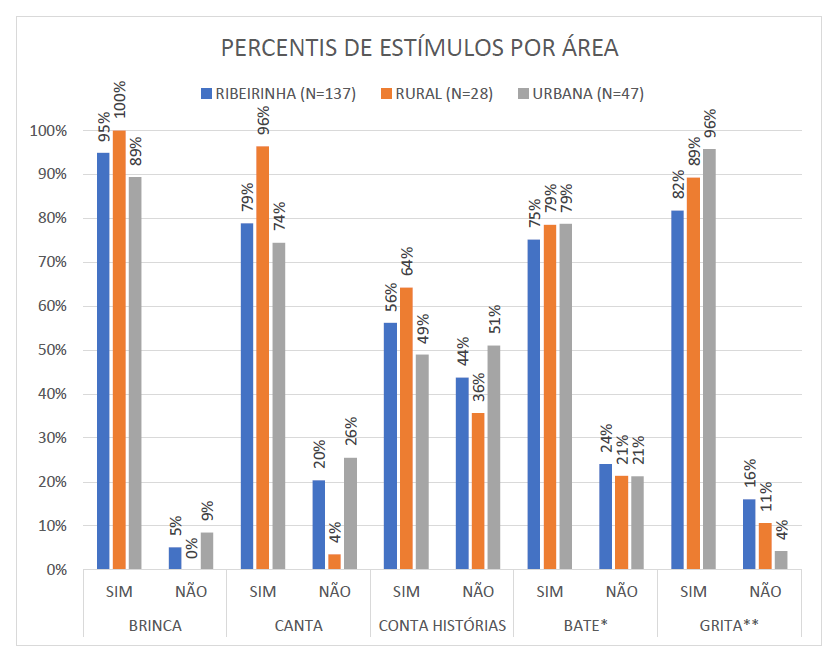

- 3.4 Representação dos estímulos

*Uma família ribeirinha não respondeu ao questionário sobre estímulo “bate”

**Três famílias ribeirinhas não responderam ao questionário sobre estímulo “grita”

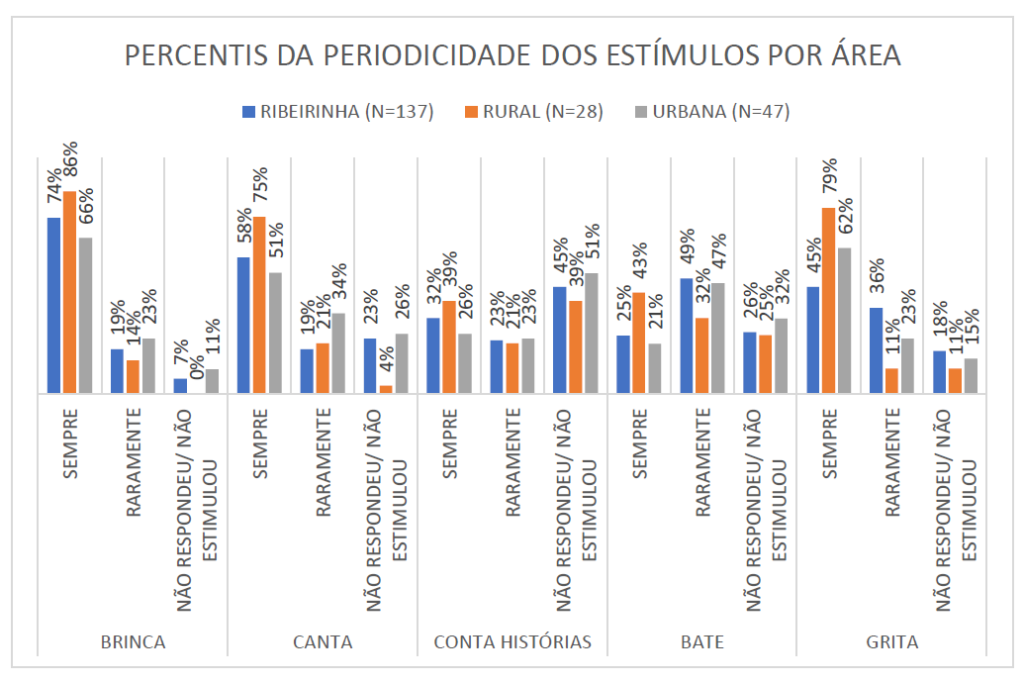

- Gráfico 1. Percentis de estímulos por área. (Fonte: os autores)

Os estímulos negativos (“bate”; “grita”) apresentaram todo tempo percentis superiores a 75%. O estímulo “grita” teve sempre valores superiores a 80%, com maior observação de 96% (N=42), na zona urbana.

Quanto aos estímulos positivos, a maior parte apresentou percentis superiores a 70%. Neste grupo, “conta histórias” destaca-se por registrar a menor frequência dentre os cinco – 49% (N=23) na zona urbana – e valor máximo de apenas 64% (N=18), na rural. O conjunto de estímulos positivos apresentou, também, o maior percentil alcançado dentre os cinco: 100% (N=28) para o estímulo “brinca” na zona rural.

Entre as famílias ribeirinhas, o estímulo mais frequente foi “brinca” (95%; N=130), seguido de “grita” (82%; N=112). Contrariamente, o menos frequente foi “conta histórias” (56%; N=77).

Na área rural, o estímulo prevalente também foi “brinca” (100%; N=28) e em segundo lugar “canta” (96%; N=27). E o estímulo de menor prevalência foi “conta histórias” (64%; N=18)

Na zona urbana, o estímulo de maior frequência foi “grita” (96%; N=45) e de forma subsequente “brinca” (89%; N=42). Novamente, o estímulo com menor percentil foi “conta histórias” (49%; N=23).

A zona rural liderou a maior frequência de estímulo positivos, em comparação com as outras. E a zona urbana, num comparativo, apresentou os menores percentis para os estímulos positivos.

As famílias ribeirinhas apresentaram os valores mais baixos para estímulos negativos, quando comparadas às residentes em outras regiões. E a zona urbana liderou na prevalência de estímulos negativos.

- Gráfico 2. Percentis de periodicidade por área. (Fonte: os autores)

Sobre a periodicidade dos estímulos, “brinca” obteve mais uma vez a maior observação dentre os cinco, registrando 86% (N=24) na periodicidade “sempre” – zona rural. Para este estímulo, a periodicidade “sempre” predominou sobre “raramente”, com registros superiores a 65% nas três zonas.

O estímulo “canta” apresentou seu maior registro para a periodicidade “sempre” na zona rural (75%; N=21). Manteve-se o padrão de sobreposição do “sempre” ao “raramente”, porém, os registros da frequência “sempre” estiveram superiores apenas ao percentil 50%.

“Conta histórias” registrou a mesma sobreposição da periodicidade “sempre” ao “raramente”, todavia, todos os percentis registrados foram inferiores à 50%, com o menor para área urbana (26%; N=12). Este estímulo apresentou os maiores valores sem resposta e/ou de crianças que não foram estimuladas.

O estímulo “bate” registrou um padrão invertido de sobreposição, onde “raramente” esteve acima do “sempre” para as zonas ribeirinha (49%; N=67) e urbana (47%; N=22). Registraram-se os valores mais baixos para a periodicidade “sempre”: 25% (N=34) para zona ribeirinha e 21% (N=10) para a urbana. 74%

“Grita” retoma o padrão de sobreposição do “sempre” ao “raramente”. O estímulo evidenciou na periodicidade “sempre” valores superiores a 45%, com maior registro na zona rural (79%; N=22).

Na periodicidade “sempre”, a zona urbana apresentou valores superiores às demais para os cinco estímulos. Para “raramente”, no estímulo “brinca” e “canta” a zona rural esteve à frente; em “conta histórias” houve equiparação da ribeirinha e rural; e para os estímulos “bate” e “grita” o predomínio foi da ribeirinha.

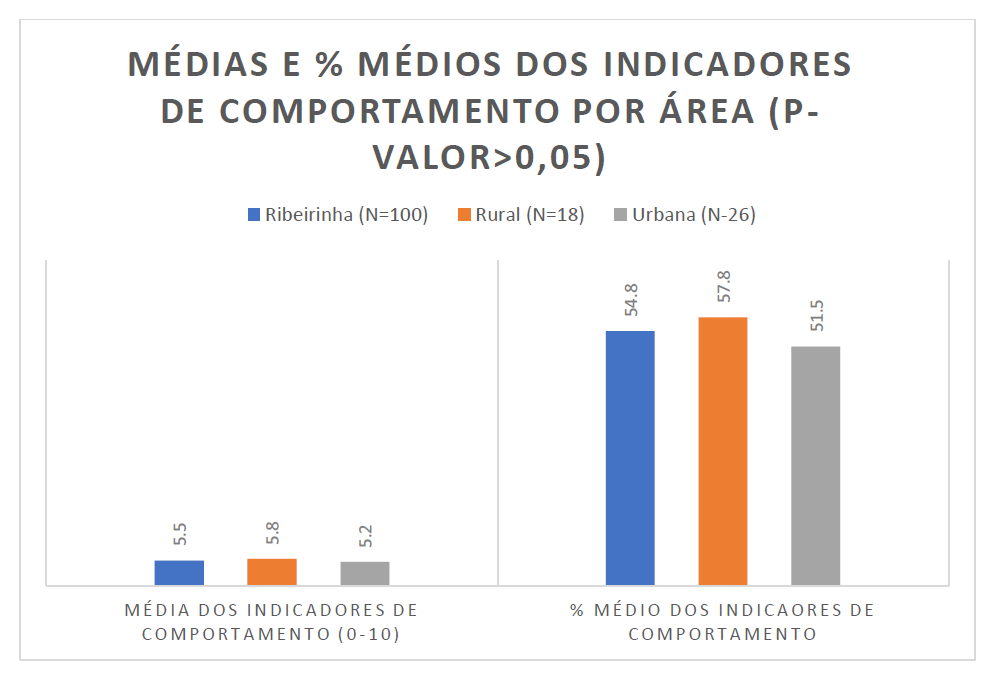

- Gráfico 3. Médias e percentis médios dos indicadores de comportamento por área. (p-valor>0,05). (Fonte: os autores)

Sobre a média dos indicadores de comportamento, destaca-se que as três áreas obtiveram valores acima de 05. O gráfico apresenta, também, o percentual médio destes indicadores, uma projeção expressa em percentil. A maior média foi registrada para a região rural (5,8), enquanto a menor para a urbana (5,2). Quando aplicado teste de diferença de médias, constatou-se que não houve diferença significativa entre as três zonas (P-valor>0,05).

De maneira complementar, um outro recorte da pesquisa com as gestantes dessas famílias questionou se elas faziam carinho, conversavam, contavam história ou cantavam para o seu filho na barriga. Entre as 24 grávidas avaliadas nas três áreas, 17% (N=4) responderam “nunca”; 33% (N=8) “raramente”; 38% (N=9) “sempre”; e 13% (N=3) não forneceram resposta. Nesta perspectiva, 71% (N=17) estimulavam positivamente o bebê ainda dentro do útero.

4. Discussões

No perfil de saúde do município, ao menos metade da população estava cadastrada nas UBS, com percentual máximo de 70% na área rural. Esses dados se aproximam da cobertura pela Atenção Primária em Saúde (APS) de 76,84% da população de Borba/AM, em 2016.

Em relação ao acompanhamento das crianças pelos ACS, o estudo evidenciou a ocorrência de visitas periódicas em pelo menos 95% dos domicílios nas três regiões, com valor máximo de 97,6% na urbana. Os dados se aproximam da cobertura de 100% de ACS do município, registrado em 2016

Entretanto, apesar de uma boa cobertura pela APS e por ACS, ainda existem registros de crianças que não compareceram a nenhuma consulta com médico e/ou enfermeiro no último ano, com percentil de até 13% na área rural. Assim como, o município registra falhas no preenchimento do Cartão da Criança, com ocorrência inclusive de cartões não preenchidos.

No tocante das características socioeconômicas, este estudo constatou altos percentis de famílias vinculadas à programas sociais, os quais beneficiam famílias que convivem com a pobreza. Essa condição de pobreza, foi expressa, também, pelo consumo de água não tratada e destino inadequado do lixo na maioria dos locais.

Contrária ao bom desenvolvimento infantil, a pobreza, por si, gera maior predisposição à doenças e exposição à riscos. Ela exerce papel ainda mais marcante quanto mais intensa e prolongada.

Perspectivas teóricas explicam a ação da pobreza sobre o desenvolvimento infantil através de duas principais vertentes. A primeira é relacionada à escassez de verba para investimento no capital humano da criança – livros, brinquedos, passeios. A segunda aponta a pobreza como fator causal de um estresse que compromete a saúde mental da família e, portanto, gera estímulo prejudicial à criança.

Na perspectiva dos estímulos positivos, “brinca” e “canta” ocuparam os primeiros lugares na região rural. Nessa área, “brinca” atingiu o maior valor percentual entre os cinco estímulos. Esse mesmo estímulo foi, também, o primeiro em frequência na região ribeirinha.

Os primeiros anos de vida concentram o maior número de “períodos sensíveis”, estágios de maior capacidade plástica do cérebro. No início da vida, constroem-se o maior número de circuitos cerebrais e a estimulação positiva favorece uma construção ótima de diversas habilidades.

O estímulo “conta histórias” ganhou destaque por apresentar os menores percentis nas três regiões. Corrobora com tais achados, o alto índice de analfabetismo na Amazônia brasileira, que alcança valores duas vezes maiores quando comparados aos outros países Amazônicos.

O vínculo com programas sociais também reflete um perfil de baixa escolaridade com índices de pelo menos 69% de pessoas sem possuir ao menos o ensino fundamental completo.

O estudo de Souza et al. (2016) demonstra uma mudança significativa no quesito acesso ao conhecimento na Amazônia Legal, com aumento de 550% de 2000 para 2010. Uma visão positiva, ao considerar que o aumento prospectivo possibilita mudanças no perfil familiar e, por conseguinte, uma melhora também da abordagem do estímulo “conta histórias”.

Outros dados marcantes são os elevados percentis dos estímulos negativos – “bate” e “grita” – que apresentaram valores superiores à 75%. Na zona urbana, o estímulo mais frequente foi “grita” com valor de 96%.

A neuroplasticidade é influenciada não somente de maneira positiva, mas também, por estímulos negativos que podem gerar efeitos nocivos à arquitetura cerebral. A resposta do organismo ao estímulo negativo é uma adaptação para circunstâncias de risco que inclui alterações físicas e metabólicas.

De um modo geral as crianças podem responder ao stress – estímulo negativo – de forma positiva, tolerável ou tóxica. A primeira resposta está relacionada aos eventos que desencadeiam pequenas mudanças como alterações do batimento cardíaco, e a própria criança consegue reverter. Na segunda, que aciona o sistema de defesa do organismo, a criança consegue vencer se possuir relações com adultos que oferecem zelo.

O stress toxico, todavia, diz respeito às situações duradouras e associadas a relações frágeis– incapazes de garantir o cuidado. Essa resposta, que se expressa inclusive com a elevação sérica dos níveis de cortisol, compromete a arquitetura de órgãos e associa-se ao desenvolvimento de doenças crônicas a longo prazo.

Para tanto, a família é o principal centro edificador de relações com vínculo afetivo seguro e embasadas na aceitação, segurança e proximidade que favorecem um desenvolvimento com maior controle de emoções e melhor resposta às frustações.

Chamou atenção de forma positiva o achado complementar de 71% das gestantes estimularem seus bebês ainda no útero. Perspectivas mais recentes incluem o período gestacional dentro da Primeira Infância. Intervenções sobre a saúde e aperfeiçoamento de habilidades e autocontrole das mães, antes mesmo da gestação, são boas estratégias para proteger e melhor desenvolver a estrutura cerebral de seus filhos.

5. Conclusão

Perante o achado de indicadores de comportamento ainda distantes dos valores ideais, com necessidade de intervenções para melhoria, este estudo destaca a necessidade de investimento em programas de Desenvolvimento da Primeira Infância e aperfeiçoamento de Tecnologias Sociais nessa área. Bem como, é importante atuar sobre os Determinantes Sociais em Saúde a fim de garantir cuidado integral dessas crianças e melhores subsídios para o seu bom desenvolvimento biopsicossocial.

6. Referências

1.

Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância. Estudo nº1: O Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância sobre a Aprendizagem. São Paulo; 2014. Disponível em: http://www.ncpi.org.br.

2.

Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, Grupo Técnico para o Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.

3.

Oliveira AAP, Moreira RL, Pecora RAF, Chiesa AM. Temas relevantes para a formação profissional em desenvolvimento infantil: um estudo de caso à luz da promoção da saúde. Rev Med (São Paulo). 2013; 92(2):113-8. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v92i2p113-118

4.

Michaelis. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Melhoramentos; 2015. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=EST%C3%8DMULO

5.

Freitas LBL, Shelton TL. Atenção à primeira infância nos EUA e no Brasil. Psic.: Teor. E Pesq. (Brasília). 2005; 21(2): 197-205. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/2004

6.

Martins RG, Moysés RPC, Valle FF, Valle VAF, Souza CSM, Barcellos JFM. “Programa Saúde e Cidadania”: a contribuição da extensão universitária na Amazônia para a formação médica. Rev Med (São Paulo). 2016; 95(1):6-11. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v.95i1p24-29

7.

Nascimento KC, Santos EKA, Erdmann AL, Nascimento Júnior HJ, Carvalho JN. A arte de partejar: experiência de cuidado das parteiras tradicionais de Envira/AM. Esc Anna Nery Revista de Enferm (Rio de Janeiro). 2009; 13(2): 319-27. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452009000200012

8.

Brasil. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 / Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html

9.

Marotti J, Galhardo APM, Furuyama RJ, Pigozzo MN, Campos TN, Laganá DC. Amostragem em pesquisa clínica: tamanho da amostra. Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo (São Paulo). 2008; 20(2): 186-94. Disponível em: http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/principal/old/revista_odontologia/pdf/maio_agosto_2008/Unicid_20(2_12)_2008.pdf

10.

Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Teto, credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família e Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde; 2016. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html

11.

Morais RLS. Desenvolvimento cognitivo e motor de crianças nos primeiros anos de vida e qualidade do contexto ambiental: uma análise relacional. Minas Gerais. Tese [Doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente] – Universidade Federal de Minas Gerais / Faculdade de Medicina; 2013.

12.

Melo, LGSC. Estudo do perfil socioeconômico, estado nutricional, nível de mercúrio e desenvolvimento motor em crianças da Ilha de Cotijuba, Pará / Brasil.

Vila Real. Tese [Doutorado em

Ciências do Desporto] – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 2013.

13.

Camargo CF, Curralero CRB, Licio E, Mostafa, J. Perfil Socioeconômico dos Beneficiários do Programa Bolsa Família: O Que o Cadastro Único Revela? In T. Campello T, Neri MC (eds). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: 2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.pdf

14.

Souza LCR, Santos RBN, Souza DSP. Pobreza multidimensional na Amazônia legal: uma análise sobre o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF). DRd – Desenvolvimento Regional em debate (Santa Catarina). 2016; 6(3): 125-48. Disponível em: http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd/article/view/1098/673

15.

Cunha AJLA, Leite AJM; Almeida IS. The pediatrician’s role in the first thousand days of the child: the pursuit of healthy nutrition and development. J Pediatr (Rio de Janeiro). 2015; 91(6): S44-S51. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2015.07.002

16.

Shonkoff JP. Protecting brains, not simply stimulating minds. Science (Washington). 2011; 333(6045): 982-3. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1206014